Arbeitskampf am Stadttheater. Ein Gespräch mit Technocandy und Aurora Rodonò

Arbeitskampf am Stadttheater. Ein Gespräch mit Technocandy und Aurora Rodonò

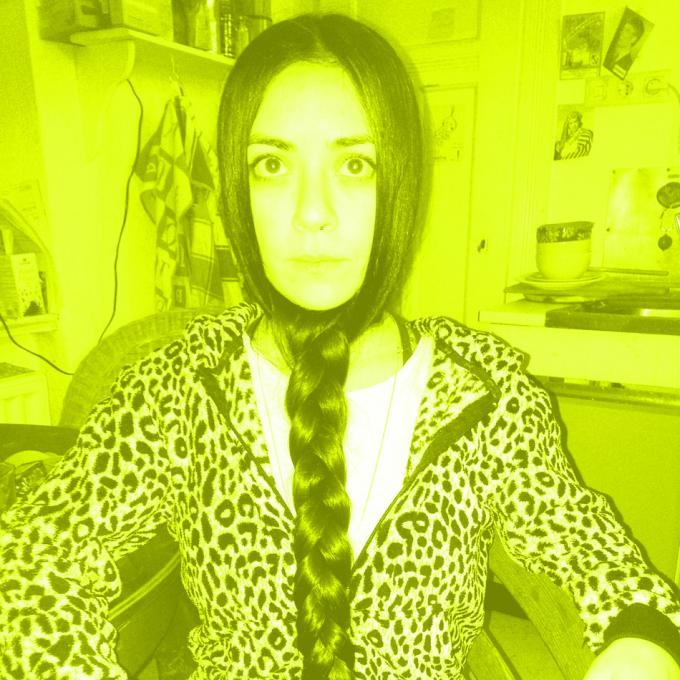

Der Interkulturelle Kalender feiert die einzigartige Vielfalt des Ruhrgebiets. Mit der Sonderedition des Jahres 2020 stellen wir jeden Monat interkulturelle Akteur*innen vor und laden zu Veranstaltungen an besonderen Orten ein. Im Mai stehen Technocandy und der Arbeitskampf um eine Anti-Rassismus-Klausel in Theaterverträgen im Mittelpunkt: Johanna-Yasirra Kluhs im Gespräch mit Banafshe Hourmazdi, Golschan Ahmad Haschemi und Aurora Rodonò.

Im Jahr 2019 hat das Theaterkollektiv Technocandy die deutschsprachige Theaterszene bewegt. Öffentlich riefen sie einen Arbeitskampf um eine Anti-Rassismus-Klausel in Theaterverträgen aus. Ihre Forderung nach einem diskriminierungsarmen und -sensiblen Arbeitsalltag hat grundsätzliche Debatten über die Normalität von Rassismen im deutschen Kulturbetrieb angestoßen. Ich spreche mit den beiden Kämpferinnen Banafshe Hourmazdi und Golschan Ahmad Haschemi. Die Aktivistin, Kuratorin und Wissenschaftlerin Aurora Rodonò ordnet den Kampf in die Geschichte(n) migrantischen Protests in Deutschland ein.

Johanna-Yasirra Kluhs (JYK): Vielen Dank, Banafshe Hourmazdi, Golschan Ahmad Haschemi und Aurora Rodonò für das Gespräch – ich bin gespannt darauf! Vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen: Wer seid ihr, was macht ihr?

Golschan Ahmad Haschemi (GAH): Ich bin Golschan. Ich bin zum einen Kulturwissenschaftlerin, zum anderen bin ich seit vielen Jahren Aktivistin im Kontext rassismuskritischer Arbeit. Ich arbeite außerdem als politische Bildungsreferentin zum Thema Rassismus und Antisemitismus, sowohl im Kontext von Jugendarbeit, als auch im Kontext von Kunst- und Kulturarbeit. Theater. Ich schreibe Texte und Broschüren, gebe Workshops und Fortbildungen und so weiter. Und arbeite schon seit vielen Jahren außerdem als Künstlerin und Performerin in verschiedenen Kollektiven aus rassismuskritischer queerfeministischer Perspektive. Und die Frage nach machtkritischen Diskursen: Was heißt eigentlich Dekolonialität? Wie kann ich, wie können wir mit unseren Körpern auf der Bühne sein und Geschichten erzählen, die uns interessieren, für uns und nicht im Kontext von etwas, was von uns erwartet wird?

Banafshe Hourmazdi (BH): Ich bin Banafshe, bin Schauspielerin und Theatermacherin und ich bin dadurch, dass ich hauptsächlich in Stadttheaterkontexten arbeite oder gearbeitet habe, in die Situation gekommen, dass ich kostenlose politische Bildungsarbeit anbiete oder dass die auf jeden Fall in Anspruch genommen wird. Zu dem Kollektiv kann ich dir auch gern ein bisschen was erzählen, wenn du magst.

JYK: Gerne.

BH: Frederik Müller und ich haben zusammen studiert und 2012 das erste Mal zusammen gearbeitet und wollten ab da quasi immer öfter zusammen arbeiten, weil wir uns beide nicht so wohlfühlen mit den klassischen Theaterstrukturen. Ich hab’ dann Golschan kennengelernt und sie gefragt, ob sie Lust hat, mit uns zu arbeiten. Dann haben wir uns zu Dritt getroffen und haben jetzt drei Produktionen zusammen gemacht. Im Zuge dessen, dass ich ein Festengagement in Oberhausen hatte und es ein Special Agreement war mit dem Haus, dass ich da mit meiner Freien Gruppe arbeiten kann. Und jetzt werden Golschan und ich in Zukunft auf jeden Fall nur noch zu Zweit arbeiten.

Aurora Rodonò (AR): Ich bin seit August dieses Jahres Diversitymanagerin im Rautenstrauch-Joest-Museum und hab’ aber davor in unterschiedlichsten Zusammenhängen an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft antirassistische Arbeit gemacht. Mein erstes größeres Projekt war das “Projekt Migration”. Das war im Jahre 2005, eine groß angelegte Ausstellung zur Arbeitsmigration nach dem zweiten Weltkrieg. Und da war ich zuständig für die Erarbeitung der italienischen Geschichte bzw. die Erarbeitung der italienischen Arbeitsmigration nach Deutschland für diese Ausstellung. Deswegen war ich auch nach Köln gekommen damals, und das war mehr oder weniger die erste Ausstellung, die Alltagsgeschichte, künstlerische Displays und Sozialgeschichte ineinander verbunden hat mit einer kritischen Perspektive. Weil viele der Leute aus der Kritischen Migrationsforschung dabei waren. Und in den Folgejahren habe ich dann mit diesem Thema weitergearbeitet, habe auch an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wo ich versucht habe, so etwas wie antirassistische Kunstpädagogik zu betreiben und auch entsprechende Perspektiven in die Literaturwissenschaft hineinzutragen. Dann hab' ich zwei Jahre bei der Akademie der Künste der Welt gearbeitet, hier in Köln, eine relativ junge Einrichtung, die sich ja auf die Fahne geschrieben hat, auf dem Feld einer postmigrantischen Realität und postkolonialer Kontexte zu arbeiten und jetzt neuerdings im Museum. Und darüber hinaus bin ich Teil des Tribunals NSU Komplex auflösen.

JYK: Du hast angefangen, dich forschenderweise stärker mit der italienischen Einwanderung zu befassen im Rahmen des Projekts Migration. Bist du da auf spezifische Zusammenhänge zwischen Migration/Einwanderung/Auswanderung und Arbeitskämpfen im deutschen Kontext gestoßen?

AR: Ja, tatsächlich ja. Das war eine Geschichte, die mir vorher gar nicht so bekannt war. Also, ich selber komme aus einer italienischen Familie. Meine Eltern sind in den 60er Jahren, als sogenannte Gastarbeiter*innen nach Deutschland gekommen. Waren aber nicht besonders politisiert. Als ich dann angefangen habe, die Recherche zu machen, habe ich unglaublich wichtige Dinge entdeckt, gerade was die Arbeitskämpfe angeht. In den 60er Jahren, ich glaube 1962 war das, hat es den ersten Italienerstreik bei VW gegeben, dann natürlich die berühmten Streiks in den 70er Jahren, vor allem im Streikjahr 1973, wo es ja über 300 wilde Streiks gab. Angefangen beim Pierburg-Streik und dem Ford-Streik hier in Köln. Aber auch Kämpfe um bessere Wohnbedingungen, zum Beispiel im Kontext des Frankfurter Häuserkampfes, auch da waren die Italiener sehr aktiv. Das heißt, ich habe dann auch angefangen, mich mit der Geschichte der italienischen Linken hier in Deutschland zu beschäftigen. Habe dann auch festgestellt, dass in Köln hier das Generalsekretariat der Kommunistischen Partei war und dass zufällig der Generalsekretär aus meinem sizilianischen Dorf kommt und mit meiner Schwester zur Schule ging. Das war natürlich total abgefahren, zu sehen, wie die italienischen Linken hier organisiert sind, und dass das auch mit meiner eigenen Geschichte zusammenhängt. Wie natürlich auf der einen Seite die wirtschaftlichen Dimensionen so im Vordergrund stehen bei der Arbeitsmigration. Dass es da aber auch um knallharte politische Dinge ging: Also wir sind mitten im Kalten Krieg und man hatte ne große Angst vor der sogenannten kommunistischen Infiltration. Die Italiener hatten ja die größte kommunistische Partei im Westen. Und unter anderem glaube ich, oder würde ich mal behaupten, dass die Verträge mit den Ländern danach, vor allem mit den Menschen, die aus Diktaturen kamen, wie Portugal, Griechenland, Spanien unter anderem auch deswegen gemacht wurden, weil die Italiener als nicht genug arbeitswillig galten. Die haben halt für ihre Rechte gekämpft. Die hatten ne bestimmte Erfahrung in Arbeitskämpfen gewonnen. Viele waren von Süditalien nach Norditalien gekommen, hatten sich beispielsweise bei Fiat politisiert. Und galten eben als nicht so gut ausbeutbar. Also natürlich nicht in diesem Vokabular… Man hat auch gerne Menschen aus den Provinzen angeworben. Weil die Leute, die aus der Stadt kamen, die galten als widerständiger.

JYK: Wir sprechen ja im Zusammenhang von Arbeitskämpfen. Und ihr beide, Banafshe und Golschan, aber auch das Kollektiv Technocandy steht ja aktuell an der Spitze eines bundesweiten Arbeitskampfes und mich würde interessieren: Wofür kämpft ihr?

GAH: Vielleicht kann man dazu noch eingangs sagen, das Interessante ist, dass es in unserem letzten Stück am Theater Oberhausen um Arbeit geht. Das Stück heißt “Schaffen. Wer ohne Arbeit ist, werfe den ersten Stein” und haben uns in dem Kontext sehr viel mit: “Was bedeutet eigentlich Arbeit?” auf verschiedenen Ebenen auseinandergesetzt. Sowohl im Kontext von Arbeit, die immer auch mit sexualisierter Gewalt einhergeht, egal welche Arbeit, als auch sowas wie innerhalb von prekären Arbeitsbedingungen trotzdem sich selber dazu zu treiben, immer weiter immer mehr zu machen. Das ist auf einer intellektuellen Ebene eine Auseinandersetzung damit. Wobei es gleichzeitig eine sehr reale Auseinandersetzung damit gab, eben auch mit dem Theater Oberhausen, insofern als dass wir im Herbst letzten Jahres von einer sogenannten Anti-Rassismus-Klausel erfahren haben, die die Regisseurin Julia Wissert zusammen mit der Dramaturgin und Anwältin Sonja Laaser entwickelt hatte. Die war damals entwickelt worden mit der Idee von Julia, so wie ich das verstanden habe, einfach eine konkrete Handhabe zu haben, wenn sie an Häusern arbeitet. In ihrem Vertrag ganz klar stehen zu haben, was geschieht, wenn rassistische Dinge passieren, und zwar dass sie weiterarbeiten kann, ihre künstlerische Arbeit, und nicht sie diejenige ist, die sich damit rumschlagen muss, sondern dass die Verantwortung beim Haus liegt. Das fanden wir super und wollten das auch übernehmen, als Klausel, in unseren Vertrag, und hatten das dann über einen sehr langwierigen Prozess gefordert. Wo einerseits die künstlerische Leitung sagte: “Ja, ja, das finden wir gut”, andererseits die Verwaltung sagte: “Nee, das machen wir nicht”. Im Endeffekt würde ich aus unserer Perspektive sagen, hat sich die künstlerische Leitung der Verwaltung untergeordnet und das führte zu dem Ergebnis, dass wir bis eine Woche vor der Premiere von dem Stück, noch bis eine Woche vor der Premiere keinen Vertrag hatten, weil sich vom Haus aus geweigert wurde, die Klausel zu übernehmen und wir unsere Forderung aber aufrecht hielten. Als wir eben eine Woche vorher gesehen haben: Wir haben immer noch keinen Vertrag, haben wir beschlossen - und haben das aber auch angekündigt und transparent gemacht - dass wir dann in einem Interview, das wir der taz gegeben haben, darüber sprechen, dass wir keinen Vertrag haben. Dass wir den nicht haben, weil unsere Handhabe von „wie gehen wir mit strukturellem Rassismus innerhalb von Kunst und Kultur um", abgetan wird und wir gleichzeitig als „Nestbeschmutzer*innen“ beschimpft werden, uns gesagt wird, dass wir übertreiben und so weiter. Damit sind wir an die Presse gegangen, und ab dem Moment kann man sagen: All hell broke lose.

BH: Und genau, als dann der Artikel veröffentlicht wurde von der taz, gab’s auch in der regionalen Presse super viele diffamierende Artikel, es wurden teilweise falsche Behauptungen aufgestellt und Zitate unklar veröffentlicht. Wo dann nicht klar war: Hat das jetzt jemand vom Theater gesagt? Oder wer wird grade zitiert? Es wurde behauptet, es sei gefordert worden für alle Verträge und so weiter. Wir haben halt leider nicht direkt kommunizieren können mit der Verwaltung. Also, wir haben dann noch mal drum gebeten, dass sie mit uns in ein Gespräch kommen, zusammen mit dem Bühnenverein, der ja der Trägerverein ist von allen deutschsprachigen Bühnen, also von den staatlich finanzierten subventionierten Theatern, und auch Sonja, der Rechtsanwältin, die das entwickelt hat. Darauf haben sie nicht geantwortet und sie haben da wirklich ne große Chance verpasst, sich auch strukturellen Schwächen zu stellen, die einfach da vorhanden sind an dem Haus.

GAH: Ja, warum ich es zum Teil so wichtig finde, das im Detail zu besprechen, ist: Einerseits bin ich ja selber in der politischen Bildungsarbeit, in der ich in Seminaren und so weiter genau das auseinander dividiere, was alles zu strukturellem Rassismus gehört, was die ganzen Schritte sind, dass es am Ende quasi so dasteht, als ein Koloss. Und dann sehe ich gleichzeitig, wie das uns selber passiert. Was ja genau auch zeigt, dass von anti-rassistischer Arbeit zu sprechen nicht ganz treffend ist, sondern eher von rassismuskritischer. Denn es gibt eben nicht diesen Ort, der außerhalb von Rassismus ist, sondern wir müssen innerhalb der rassistischen Strukturen, in denen wir leben, quasi uns die ganze Zeit damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Und mit “Wir” meine ich tatsächlich alle Leute der Gesellschaft, auch wenn der entscheidende Unterschied ist, ob du dich unfreiwillig damit auseinandersetzen musst oder es freiwillig machen kannst. Struktureller Rassismus zeigt sich in diesem Fall an Punkten wie den Falschinformationen, der Diffamierung, dass dann aufgrund unserer Forderung nach dieser Klausel unsere künstlerische Qualität und Professionalität in Frage gestellt wird, dass darüber gesprochen wird, dass wir überhaupt nicht wichtig genug sind, um so etwas fordern zu dürfen. Dass anstatt mit uns zu sprechen, über uns gesprochen wird, dass all diese kleinen Details eben zeigen, was das Strukturelle ausmacht. Das macht diese ganzen kleinen Hebel aus. Und warum ich das auch wichtig finde in diesen Details, weil das auch zeigt: Was bedeutet Arbeitskampf? Das klingt find’ ich immer so heroisch von außen, es ist aber diese Kleinteiligkeit. Das ist dieses: komische Seitenkommentare auszuhalten. Dieses: immer weiter sprechfähig zu sein / sein zu müssen. Das bedeutet, auch wenn ich eigentlich genug anderes zu tun habe, immer wieder mich hinzusetzen und E-Mails zu schreiben und Telefonate zu führen und immer wieder zu sagen: “Moment, lasst uns das bitte auf eine politische Ebene bringen.” Weil der Versuch immer wieder der ist, das zu individualisieren, im Sinne von: “Ja, ihr seid halt ein problematisches Kollektiv.” Oder noch vereinzelter: Einzelne von uns seien halt Troublemaker. Und es dadurch immer wieder versucht wird zu entpolitisieren. Darauf sagen wir, das ist nicht etwas, was uns als “kleinen Technocandys” passiert ist, sondern das ist etwas, das exemplarisch bundesweit passiert und deswegen auch bundesweit alle Leute betrifft, die von Rassismus betroffen sind, die von weiteren Diskriminierungen betroffen sind, oder auch in der Intersektion. Leute, die sagen, eigentlich hätten wir gern eine Handhabe, haben sie aber nicht. Und das zeigt sich an diesen Details. Das erleben eben nicht nur wir, sondern wir stehen nur exemplarisch dafür.

JYK: Aurora, siehst du Parallelen zwischen dem Arbeitskampf von Technocandy um eine Anti-Rassismus-Klausel in den Verträgen und den historischen Kämpfen, mit denen du dich beschäftigt hast?

AR: Ich glaube, was eine Parallele ist, ist zum einen der Kampf um Rechte und um gleichwertige Anerkennung. Ja, und letztendlich geht es um unterschiedliche Formen des Rassismus oder der Unterschichtung: Im einen Fall ist es manuelle Arbeit, im anderen Fall ist es künstlerische intellektuelle Arbeit, die im gleichen Sinne ausgebeutet werden, ohne aber die Rechte zu gewähren, ohne dass sich strukturell etwas ändert. Wenn man darauf besteht, eine Anti-Rassismus-Klausel in die Verträge eingetragen zu bekommen, dann hat das ja etwas mit der Erfahrung von Rassismus zu tun. Und das zu verweigern, ist wiederum eine rassistische Strategie. Insofern kann man sagen, gibt’s da auch Parallelen in dieser Erzählung des Troublemakers. Die Leute sollen anerkennend bleiben und keine Rechte einfordern. Das finde ich eine ganz ähnliche Strategie. Die Denkfigur ist: “Der*die dankbare Migrant*in.”

BH: Ja, und ich hab’ das auch nochmal dazu ergänzend aus meiner Position beschrieben, weil ich ja auch die ganze Zeit vor Ort war. Ich habe ja noch weiter im Theater Oberhausen gearbeitet. Da wurde es auch super krass individualisiert. Ich war dann so persona non grata, das haben dann mehrere Leute zu mir gesagt, also die mir sagen wollten: “Aber wir sehen das ja nicht so.” Es wurde zu mir gesagt: “Ja, die Leute denken, du bist ein Nestbeschmutzer.” Eine andere Person hat dann zu mir gesagt: “Es ist wie bei Andorra von Max Frisch. Du bist jetzt der Jude.” Und dann hat er noch mal zu mir gesagt: “Du bist halt das N-Wort für die und wenn du gehst, dann können sich alle wieder beruhigen.” Und das ist ja das Schlimme, das sind sozusagen die Versuche gewesen, das zu entpersonalisieren. Waren dann halt so mit neuer rassistischer Sprache.

GAH: Ja, und antisemitischer auch. Krass.

BH: Ja, also, das war nicht – ja, es war einfach kein sicherer Arbeitsplatz mehr für mich. Oder: Es ist auf jeden Fall kein sicherer Arbeitsplatz mehr für mich. Das habe ich auch mehrmals versucht deutlich zu machen. Und dann wurde den Leuten, die sich zum Beispiel mir gegenüber rassistisch geäußert haben, von der Künstlerischen Leitung gesagt: “Ja, Banafshe hat jetzt Angst vor dir.” Es ist dann wieder zu einem persönlichen Problem gemacht worden ist. Obwohl es ja nicht um Angst geht. Ich hatte das nie gesagt.

GAH: Ich wollte nochmal zustimmen, dass es wieder entpolitisiert wird und wieder auf so eine komische emotionale Ebene gebracht wird, in der es darum geht, dass du dich fürchtest und nicht um eine politische Forderung, die du hast, eine legitime.

BH: Ja.

GAH: Mir ist gerade noch eingefallen, Johanna, was vielleicht auch noch interessant ist: Banafshe hat ja die Ausmaße dessen beschrieben, was im Aftermath passiert ist. Die Heftigkeit von dem Backlash, der ist eigentlich unmittelbar eingetreten nach dem Interview. Das Interview ist veröffentlicht worden am Tag unserer Premiere, und in unserer Premiere saß dann ein Schauspieler vom Theater Oberhausen, der als Reaktion auf das Interview unseren Premierenapplaus durchgebuht und somit unsere Premiere überschattet hat mit seiner Reaktion. Meines Wissens nach gab es keine Konsequenzen. Ich habe auch die Künstlerische Leitung nochmal danach gefragt, per Mail, und da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Die Person arbeitet weiter an dem Haus, und ich habe weder in dem Moment gesehen, wo die Künstlerische Leitung mit in der Premiere saß, dass sich jemand in verantwortlicher leitender Position zu ihm hinbegeben und ihn aufgefordert hat, damit aufzuhören, noch im Nachhinein davon irgendwas mitbekommen. Geschweige denn eine Entschuldigung, die ich jetzt gar nicht unbedingt haben will, aber ein Verhalten dazu in irgendeiner Form hat es – zumindest transparent uns gegenüber – nicht gegeben.

JYK: Ihr habt die Kampflinien und Strategien aus der Situation heraus sehr eindrucksvoll beschrieben. Und wie die individuelle Situation immer auf Strukturen verweist und so also die spezifische Situation als politische bearbeitet werden muss. Und ihr habt auch beschrieben, dass das Haus euch immer wieder an dieser Arbeit hat scheitern lassen. Dass eine Sackgasse in der Situation entstanden ist. Es ist vermutlich wahnsinnig anstrengend, wenn man ständig versucht, diesen politischen Ort zu halten oder erst mal zur Entstehung zu bringen, und der dann immer wieder abgerissen wird. Was bedeutet euch in dem Zusammenhang kollektive Organisation? Das ist ja in Arbeitskämpfen auch immer wieder eine Strategie gewesen, sich zum Beispiel gewerkschaftlich zu organisieren oder auch einfach Gruppen zu bilden. Gibt es Allianzen, die produktiv sind für euch?

GAH: Ich würde sagen, partiell gibt es die. Ich würde auch sagen, dass es etwas gedauert hat, bis da etwas zustande kam. Also, ich bin zum Beispiel auch überrascht. Wir haben mittlerweile alle ein bundesweit ziemlich großes Netzwerk an uns bekannten Künstler*innen, von denen das sehr viele mitbekommen haben. Und ich muss schon sagen, dass es mich überrascht hat, wie wenig es ein Bewusstsein gibt davon, was es heißt, unmittelbar zum Beispiel auch Solidarität zu zeigen oder so. Es war, ich würde sagen, von Anfang an recht tröpfchenweise. Es war verzögert und schleppend, und relativ spät ging es dann erst um eine konkrete Form von Unterstützung und Solidarisierung, die dann in dem Offenen Brief kulminiert sind, den wir zusammen geschrieben haben mit einigen Mitgliedern von cobratheater.cobra. Und gleichzeitig – und das ist etwas, was ich auch total schön finde – dass andere Schwarze Künstler*innen und Künstler*innen of Color sowie BIPoC im Theaterbetrieb allgemein, ihre Einschätzung mit uns geteilt haben. Wie wir mit diesem transparent machen und diesem krass uns entgegenstellen und gleichzeitig auch unseren Kopf dafür hinhalten, doch auch sehr viel bewegt haben für sehr viele Leute, die zum Einen noch nicht von der Klausel wussten, zum Andern dafür quasi einen Präzedenzfall geschaffen haben, sodass sie so etwas wie die Klausel auch fordern können. Und in der direkten Kommunikation mit Sonja Laaser, mit der wir auch weiterhin für die Weiterentwicklung der Klausel stehen, dass sie uns auch rückgemeldet hat, dass es immer mehr Häuser gibt, immer mehr Kunstinstitutionen gibt, die sich peu à peu bereit erklären, diese Klausel offiziell aufzunehmen, in einer Form oder einer anderen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir was losgetreten haben. Zu nem krass hohen Preis, definitiv, aber ich seh‘ schon auch, dass es einzelne Leute gibt, die uns als Allianz sehen oder als Kämpfer*innen für sich sehen, die vielleicht selber nicht so in Erscheinung treten. Manchmal, wenn ich gar nicht mehr kann, dann denke ich daran, wie mir das gesagt wurde: Ja, wir kämpfen auch für die stillen Zuhörer*innen und Zuschauer*innen.

JYK: Wie ist das historisch? Welche Kämpfe sind besonders erfolgreich gewesen?

AR: Die erfolgreichsten Kämpfe sind die, wo die Leute zusammenkommen. Der Pierburgstreik etwa ist ein total gutes Beispiel für einen erfolgreichen Kampf. Und der war deswegen so erfolgreich, weil sich da Frauen, Männer, migrantische Leute, deutsche Arbeiter*innen zusammengeschlossen haben. Das hat ihnen besonders viel Kraft gegeben. Also abgesehen davon, dass in diesem Fall auch der Betriebsrat an deren Seite stand. Also dass da eine große Solidarisierung im Betrieb stattgefunden hat. Das war ziemlich singulär. Aber ich glaube man kann sagen, wenn man sich die Geschichte anguckt, immer dann, wenn Menschen sich solidarisieren – und das Tribunal NSU-Komplex auflösen ist eigentlich ein ähnliches Beispiel – da, wo man sich jenseits der singulären Kämpfe zusammentut, ist man eigentlich am stärksten. Und wo man systematisch guckt. Jenseits dessen, was die singuläre Rassismus-Erfahrung ist. Weil Rassismus systematisch ist. Ich glaube, so muss man ihn auch angehen.

JYK: Streik war eine sehr populäre Strategie, Arbeitskämpfe zu führen. Gab’s noch andere Strategien?

AR: Ja, ich sage mal so, die Selbstorganisierung, also später auch die Gründung von Vereinen, ist ja auch eine Strategie, um Allianzen zu bilden, um sich einzusetzen für die eigenen Rechte. Die ganze Organisierung in Vereinen, die gewerkschaftlichen Beteiligungen und dann später die Kämpfe um kommunales Wahlrecht. Oder auch die solidarischen Kämpfe gegen die Diktaturen in den eben genannten Ländern. Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, es gibt eben diese Kämpfe in den Fabriken. Aber auch die Selbstorganisierung ist eine Form, um dem Regime, das es gab, das ja auf Rotation und Kurzfristigkeit angelegt war, entgegenzuwirken. Und Strategien zu teilen, wie man sich hier niederlässt und wie man hier ein gutes Leben haben und machen kann.

JYK: Du hast die betriebsinterne Solidarisierung als entscheidenden Grund für den Erfolg des Pierburgstreiks benannt. Würdest du das für heute auch so sehen – und wie können solche Bündnisse aussehen, wer spielt da welche Rolle?

AR: Ja, ich denke, Solidarität ist da das Stichwort. Also sich mit Menschen zusammenzutun, auch wenn es nicht die eigene Erfahrung ist. Das ist ja sozusagen das Prinzip von Solidarität. Und wenn wir gemeinsam eine weniger rassistische Gesellschaft wollen, oder eine demokratischere, dann ist das natürlich auch eine gemeinsame Angelegenheit. Jenseits dessen, ob ich jetzt eine persönliche Rassismus-Erfahrung habe oder nicht. Wie wir das organisieren? Wir müssen vom Wissen der Rassismus-Erfahrung ausgehen. Wir müssen denjenigen zuhören, die Rassismus-Erfahrung haben und dieses Wissen miteinander teilen. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Leute, die dieses Wissen nicht haben, auch bereit sind, ihre komfortable Situation, ihre Privilegien zu verlernen, und auch in diesen Prozess des Zuhörens hineinzugehen. Das hat was damit zu tun, eine bestimmte Haltung zu entwickeln, und auch ein Bewusstsein, dass Rassismus etwas ist, das uns alle angeht und nicht nur diejenigen, die jetzt konkret verkloppt werden.

JYK: Und glaubst du, dass die Anti-Rassismus-Klausel ein wirksames Instrument sein kann in dem Zusammenhang?

AR: Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Sie kann nicht auf einer ausschließlich formalen Ebene geführt werden. Ich glaube, dass wir dann trotzdem die Auseinandersetzung mit den Intendant*innen, mit den Theaterhäusern, mit allen Institutionen und Strukturen, wo sie eben eigentlich angesetzt werden müsste, führen müssen. Das heißt, die Tatsache, dass es dann so eine Klausel gibt, schützt uns migrantische Leute nicht davor, Rassismus-Erfahrungen zu machen. Das sieht man ja daran, dass diejenigen, die eben nicht davon betroffen sind oder die die Power haben, darüber zu entscheiden, ob man so eine Klausel hat oder nicht, nicht besonders bereit sind, so eine Klausel aufzunehmen. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Hoffnungen. Ich finde das wichtig, ich finde das eine wichtige Strategie, aber sie schützt uns nicht. Sie schützt uns nicht vor Rassismus und wir müssen die Auseinandersetzung trotzdem führen.

JYK: Was heißt Solidarität in eurem spezifischen Kampf, Banafshe und Golschan?

BH: Ah, das finde ich wirklich das Einfachste und das sage ich auch allen, vor allem den weißen Leuten, mit denen ich arbeite, dass sie einfach diese Klausel einfordern sollen. Weil das wirklich der leichteste Schritt wäre und auch die direkte Konfrontation mit den Theatern, mit den Verwaltungen vor allen Dingen, die Verträge machen, ist. Wenn sie diese Klausel nicht kennen, werden sie sagen: “Ja, blablabla, wollen wir so miteinander reden?” Aber einfach drauf bestehen, denn wenn alle weißen Theaterkünstler*innen, die ich kenne, das auch machen würden und mir nicht nur die Schulter tätscheln würden und sagen würden: “Oh, es ist so schlimm in Oberhausen, habe ich gehört!”, würde sich auch wirklich was verändern. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr erstaunt, dass das dann doch so Wenige machen, nachdem fast alle gesagt haben: “Ach, das ist aber ne gute Idee. Ja, das mache ich.” Aber dann ist immer irgendwas mit den Verträgen und ja, die hatte den schon unterschrieben und so. Naja, mal gucken, wie das läuft. Aber das ist mein Plan.

GAH: Was bedeutet Solidarität für mich? Das bezieht sich nicht nur auf diesen Arbeitskampf. Solidarität bedeutet, sich in die Schusslinie zu stellen. Solidarität bedeutet, sich in dem Moment hinzustellen, in dem es unangenehm wird, in dem du auch was riskierst. In dem es dich was kostet. Und sei es, dich kurz dahin zu stellen in die Schusslinie, damit ich kurz durchatmen kann. Damit ich kurz mich sortieren kann. Damit ich mich orientieren kann. Um dann auch weiterzumachen. Aber Solidarität bedeutet eben nicht – ich spreche dann immer von Lippenbekenntnissen – sowas wie: “Ja, ja, ich finde es gut, dass es die Erklärung der Vielen gibt.” oder “Ich bin Teil der Erklärung der Vielen”. Aber sie haben zum Beispiel keine konkreten Forderungen, die müssen jetzt folgen, und zwar verpflichtende. Oder “Ich unterschreibe diesen offenen Brief, aber das war’s dann damit.” Das sind so sehr angenehme Sachen, die man dann im Zeitalter der digitalen Medien easy peasy machen kann, oder Dinge liken und weiterteilen. Aber das ist ja nur der kleinste Tropfen. Da hört’s nicht auf, da fängt’s vielleicht maximal an, und dann geht’s dahin weiter, zu sagen, in dem Moment, in dem’s unangenehm wird, in dem’s eng wird, in dem ich plötzlich mich als Person da hinstellen muss, die vielleicht gleich was abkriegt, in dem Moment aber da stehen zu bleiben, zu sagen: “Aber trotzdem”, da beginnt erst die Solidarität. Und das ist was, was ich immer wieder sehe, auch speziell in diesem Arbeitskampf, wie das nicht verstanden wird. Wie Leute überrascht sind, wenn wir sowas einfordern und dann aber daran festhalten und sagen: “Na und, wie hat sich das denn jetzt entwickelt?” Was Banafshe eben gesagt hat. Es reicht eben nicht, Verständnis zu haben für unsere Situation. Also, kein Arbeitskampf, seien es die Arbeitskämpfe und Streiks gewesen in den Fabriken verschiedener Automobilhersteller in den 60ern, 70ern, seien es die, die das Wochenende beschert haben – keiner war ohne persönliche Verluste erreicht worden. Und das gilt auch für anti-rassistische Arbeitskämpfe. Und wenn das nicht verstanden wird; wenn in der schönen, künstlerischen, ästhetischen Blase davon ausgegangen wird, dass das reicht: Wir lesen bestimmte inspirierende Bücher wie “Eure Heimat ist unser Alptraum” und “Desintegriert euch”, und dabei ist es dann aber geblieben - sie werden zwar gelesen, sprich konsumiert, aber die konkreten Forderungen und Konsequenzen, die sich daraus ergeben, werden nicht in die Praxis umgesetzt. Und dann ändert sich gar nichts.

JYK: Du hast grad’ Arbeitskämpfe aus anderen Branchen angesprochen. Würdet ihr euch in die Tradition von solchen Arbeitskämpfen stellen? Seht ihr euch in der Linie, vielleicht auch von anderen Kämpfen oder nicht?

BH: Für mich ist es voll wichtig, das, was wir tun, nicht als eine isolierte Situation zu begreifen. Denn sonst wird man ja auch irgendwie wahnsinnig. Also, meine Mutter arbeitet in der Pflegebranche, und was sie mir da erzählt von Rassismus, den es da gibt, aber auch Sexismus, den es da gibt, das sind ja Sachen, die ich auch aufnehme. Und ich glaube, dass der Arbeitskampf um diese Klausel nur ein Hinweis auf eine Diskriminierungsform von unfassbar vielen anderen Formen ist, die es gibt. Deshalb ist es total wichtig für mich, und ich glaube, es ist auch wichtig in der Rezeption, das nicht als ein singuläres Ereignis und einen isolierten Kampf zu begreifen, sondern da geht’s um größere Dinge. Also, wie schaffen wir diese vermeintlich plurale Gesellschaft, in der wir alle leben wollen? Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist nicht nur ein Kampf, sondern es wird früher oder später, wenn sich die Theater oder die Bastionen der Hochkultur öffnen für uns Kanaks sag' ich mal, dann werden wir auch die Wohnungen haben und die Häuser.

GAH: Was ich auch total interessant finde, an mir selbst zu beobachten, ist – und das ist auch Teil von dem Mechanismus von Rassismus – wie ich selber meine eigene Arbeit zum Teil nicht sehe. Ich kann das vielleicht rational sagen: “Das ist ein Arbeitskampf”, aber ich vergesse es selber immer wieder. Und es hilft mir total und stärkt und erdet mich, das zu sagen. Und gleichzeitig: auch die Verhältnismäßigkeiten zu sehen. Also, diesen heftigen Backlash, den wir erhalten haben. Das liegt daran, dass wir im Kontext eines Arbeitskampfs uralte Strukturen angefangen haben, anzugehen. Und die bewegen sich jetzt, und das ist schmerzhaft für alle Seiten, und das ist langsam und es ist müßig, aber das zeigt für mich, dass es ein Arbeitskampf ist. Und das ist auch etwas, was mir hilft, das irgendwie noch mal auf `nem anderen Level zu verstehen. Denn sonst bin ich die ganze Zeit in so `nem Mikrokosmos, in dem ich nur auf uns und darauf gucke, wie anstrengend das alles ist. Aber wenn ich das aus der Perspektive sehe, das ist ein Arbeitskampf, bei dem es auch um Langfristigkeit geht, das ist wie so ein Aufatmen oder auch Auftauchen aus diesem kleinen Mikrokosmos. Das im großen Kontext zu sehen, um zu sagen: “Ja, ich darf sagen, das ist ein Arbeitskampf." Und die Arbeit, die wir machen, im Kontext von Rassismus, die aktivistische Arbeit darin, auch als solche wertzuschätzen.

JYK: Das ist ja auch ein ziemlich großes Vorgehen gegen verschiedene Ausbeutungsverhältnisse. Banafshe, du hattest ja auch gleich am Anfang schon gesagt, dass du eigentlich ungewollt ehrenamtlich politische Bildungsarbeit leistest, zusätzlich zu deinem Schauspielerinnenjob zum Beispiel. Ist das eine Perspektive, sich größer zu organisieren, zum Beispiel auch gewerkschaftlich tätig zu werden? Oder erscheinen euch solche altbewährten Strategien nicht sinnvoll für die Zukunft?

BH: Also, ich denke tatsächlich darüber nach, mich gewerkschaftlich zu organisieren, aber das ist halt schwierig für diese Branche, in der ich arbeite.

GAH: Ich finde das einen interessanten Gedanken. Ich hab’ darüber noch nicht viel nachgedacht. Weil ich einfach damit beschäftigt war, in diesem Sturm meinen Hut festzuhalten und mir noch fünf weitere Hände zu leihen, um ihn mit festzuhalten, damit er mir nicht wegfliegt, sozusagen. Und auch das ist ja Teil dieser Struktur, dass du gar nicht die Luft hast, dich zu organisieren. Das ist das Eine. Und das Andere, was ich auch sagen muss: Ich komm eben aus einer politischen aktivistischen Ecke, die auf einem Aktivismus basiert, der unmittelbarer ist und hab’ noch nicht viele Erfahrungen mit gewerkschaftlichen Kämpfen. Was aber nicht heißt, dass es nicht interessant sein könnte.

JYK: Ja, könnte ja auch jemand anders initiieren. Könnten ja auch die Gewerkschaften auf euch zukommen. Aber ich finde es interessant, auf welche Arten von Organisierung man selbst automatisch zugreift, weil man ja auch Teil einer professionellen Sozialisierung ist. Und ich habe den Eindruck, dass das Theater auch nach wie vor als Feudalbetrieb, auch in der Freien Szene, bestimmte Modelle von vereinzelten Kämpfen sehr nahe legt.

BH: Ja, total. Es gibt ja zum Beispiel auch diese relativ junge Organisierung von so Schauspieler*innen. Ich hatte zum Beispiel auch erwartet, dass die in irgendeiner Weise auf uns zukommen. Das sind sie nicht.

JYK: Wenn ich euch so zuhöre, habe ich den Eindruck, es gibt im Rückblick zwar einige konkrete Kämpfe, die sich in ihrem spezifischen Zusammenhang erfolgreich behauptet haben – aber strukturell hat sich doch relativ wenig Lerneffekt eingestellt. Ich frage mich, ob die Kämpfe sich in ein kulturelles Bewusstsein eingeschrieben haben, als gemeinsame Errungenschaft.

AR: Ich glaube, leider nicht. Also, das wäre schön, und das ist auch eine romantische revolutionäre Phantasie, die ich auch manchmal gerne habe: das migrantische Subjekt als revolutionäres Subjekt, das den Demokratisierungsprozess vorangetrieben hat und so weiter. Stimmt so auch, aber eingeschrieben hat sich das nicht in die Geschichtsschreibung. Immer wenn ich mit Leuten spreche, die damit gar nichts zu tun haben, die sich nicht mit Kritischer Migrationsforschung beschäftigen oder in unseren Kontexten bewegen – dann wissen die davon gar nichts. Das heißt: Es gibt kein kollektives Wissen darüber. Es gibt kein tradiertes Wissen in den Schulen, in den Schulbüchern, in den kollektiven Apparaten des Wissens. Insofern ist es ein beständiger Kampf. Und das zeigt sich auch an der Antirassismus-Klausel. Dass wir zwar nicht immer wieder von vorne anfangen, aber doch ähnliche Prozesse in jeder Generation und in jeder Branche und so weiter wieder durchlaufen müssen.

JYK: Würdest du sagen, es liegt daran, dass es nicht gut genug dokumentiert ist oder die Dokumente nicht an der richtigen Stelle abgelegt wurden – hast du eine These dazu?

AR: Zum einen ist es nicht so sichtbar in einem öffentlichen Archiv. Da muss man schon in Spezialarchiven rumwühlen. Ich würde mir zum Beispiel sehr wünschen, dass diese Geschichte(n) zum Gegenstand von Schulbildung werden. Also dass man kein Abi machen kann, ohne einmal was von Kolonialgeschichte oder Migrationsgeschichte gehört zu haben. Das fände ich wichtig. Ist aber nicht so. Wenn man sich so die 60er, 70er Jahre anguckt, gerade diese sehr politisierten 70er Jahre, dann hat es danach eine Art Backlash gegeben. Das heißt, wir waren glaube ich schon mal ein bisschen weiter, und dann kommt eben die neoliberale Zeit, der Mauerfall und so weiter und so eine Art Beschleunigung des Kapitalismus. Das heißt, diese Dynamik der Zirkulation von Kapital, von Arbeitskraft, ist so viel lauter geworden, dass die Kämpfe, die auch darin sind, und die Agency darin unsichtbar bzw. leiser werden. Ich denke, das ist auch eine Frage von Lautstärke und Sichtbarmachung. Und deswegen ist jetzt gerade so eine gute Zeit, weil diese ganzen Geschichten auch wieder ausgegraben werden, gerade die Geschichte der Arbeitskämpfe, und jetzt auch historisch der Moment ist, wo die verschiedenen Kämpfe zusammenkommen. Was auch sehr natürlich ist, so ähnlich wie in den feministischen Bewegungen: Dass man erst mal eine Zeit hat, in der man nur unter sich sein will. Oder die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, erst mal nur für sich. Und jetzt ist der historische Moment, wo wir all diese Kämpfe zusammenführen können. Und auch diese Best Practices, diese Geschichten ausgraben können und uns erinnern können, dass es eine sehr politisierte Zeit gab, in der wir schon vieles an politischen Rechten erkämpft hatten, was wieder ein bisschen zurückgegangen ist und erneut angegriffen wird.

JYL: Also glaubst du, dass es auch eine politische Aufgabe für Aktivist*innen jetzt ist, Erinnerungspolitik zu betreiben und an dieses Wissen um die nicht realisierten Möglichkeiten anzuknüpfen?

AR: Auf jeden Fall. Ich finde das total zentral. Ich finde das sehr, sehr wichtig, auch historisch zu gucken und von der Geschichte zu lernen. Und nicht immer wieder von Neuem anzufangen. Und dass eine sehr detaillierte Erinnerungsarbeit und Analyse der Geschichte wichtige Ausgangspunkte sind, um weiterzukommen. Ja.

JYK: Danke euch für das Gespräch. Und für eure beständige Arbeit.

Die gedruckte Auflage des Interkulturellen Kalenders 2020 ist leider bereits vergriffen. Eine digitale Version (pdf) zum Herunterladen gib es hier.

Der Interkulturelle Kalender des Ruhrgebiets empfiehlt jeden Monat eine besondere Veranstaltung. Am 23. Mai hat Abdou Diamé / Teranga Bochum e.V. zum Senegalesischen Fastenbrechen ins Consol Theater Gelsenkirchen eingeladen. Die Veranstaltung muss wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leider ausfallen. Stattdessen erzählt Abdou im > Podcast, was es mit dem Fastenbrechen im Senegal und im Ruhrgebiet auf sich hat.